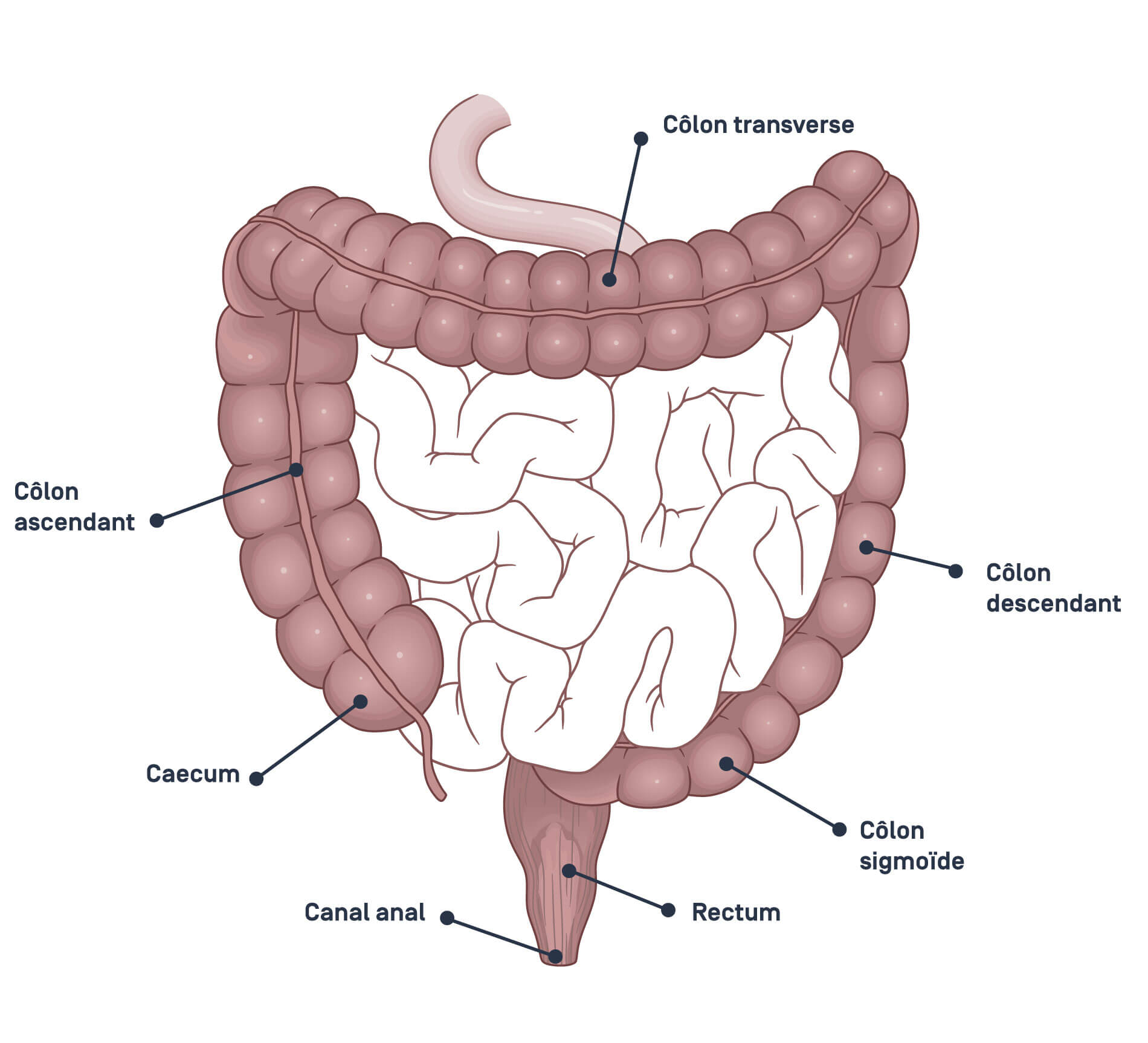

Le côlon est schématiquement divisé en quatre parties :

- le côlon ascendant, du côté droit de l’abdomen ;

- le côlon transverse, traversant la partie supérieure de l’abdomen ;

- le côlon descendant, à la gauche de l’abdomen ;

- et enfin le côlon sigmoïde, relié au rectum.

Anatomie du côlon

Symptômes du cancer colorectal

Aux premiers stades, c’est-à-dire lorsque la tumeur est encore très petite, il est tout à fait possible que l’on ne remarque aucun symptôme particulier. Les symptômes du cancer du côlon vont apparaître au bout d’un temps qui peut être relativement long et qui dépend de la progression de la maladie. Ce sont par exemple :

- une perturbation du transit intestinal (diarrhée, constipation, ou une alternance des deux),

- une fausse impression d’avoir besoin d’aller à la selle,

- des douleurs abdominales persistantes et inexpliquées, avec éventuellement des ballonnements,

- un amaigrissement soudain, des selles rougeâtres ou noirâtres (indiquant la présence de sang).

Origine du cancer du côlon

Le cancer du côlon résulte d’une modification du comportement et de la croissance de certaines cellules. Le processus, assez long, débute par une altération de l’ADN de ces cellules, qui deviennent cancéreuses et se mettent à proliférer de manière anarchique dans l’organe. Elles peuvent ensuite se propager dans les tissus voisins et former des tumeurs secondaires (métastases*Tumeur formée à partir de cellules cancéreuses qui se sont détachées d'une première tumeur (tumeur primitive) et qui se sont déplacées dans une autre partie du corps où elles se sont installées.) en d’autres endroits du corps.

Il faut savoir que toutes les modifications cellulaires qui affectent le côlon n’évoluent pas vers une tumeur cancéreuse. Elles peuvent engendrer des tumeurs bénignes*Amas de cellules non cancéreuses qui se développe localement sans produire de métastases., appelées polypes, ou des tumeurs précancéreuses*Amas de cellules anormales qui peuvent se transformer en cancer s’il n’est pas traité correctement. qu’il s’agit de traiter pour éviter qu’elles ne deviennent malignes*Amas de cellules cancéreuses qui peut donner lieu à des métastases s’il n’est pas traité correctement..

Facteurs de risque du cancer du côlon

La présence de certaines affections intestinales héréditaires (p.ex. polypes), d’antécédents familiaux de cancer colorectal (c’est-à-dire d’un ou plusieurs cas parmi les proches parents), de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, telles que la colite ulcéreuse*Maladie inflammatoire chronique du côlon et du rectum. ou la maladie de Crohn*Maladie inflammatoire chronique qui peut atteindre tous les segments du tube digestif et en particulier l’iléon, le côlon et l’anus., constitue des facteurs de risque du cancer colorectal. Une alimentation pauvre en fibres, une consommation importante de viandes rouges et/ou de viandes transformées (charcuteries, par exemple), l’embonpoint, le manque d’activité physique, le tabac et l’alcool peuvent également être incriminés.

La plupart des personnes touchées ont plus de 50 ans au moment du diagnostic, et le risque augmente avec l’âge : au moment du diagnostic, 37 % des patients sont âgés de 50 à 69 ans, 55 % ont 70 ans et plus. Enfin, la prévalence est plus élevée chez les hommes que chez les femmes.

Dépistage et diagnostic du cancer colorectal

Le dépistage précoce est essentiel pour améliorer le taux de survie. Selon les recommandations, il est conseillé de débuter le dépistage à partir de 50 ans pour la population générale.

Les méthodes de dépistage incluent :

- Le test immunologique de recherche de sang occulte dans les selles (FIT), à renouveler tous les deux ans ;

- La coloscopie, considérée comme l’examen de référence, permet la détection et l’ablation des polypes précancéreux ;

- La coloscopie virtuelle ou la sigmoïdoscopie flexible peuvent être proposées en alternative.

Traitements du cancer colorectal

Plusieurs facteurs déterminent le choix de la stratégie thérapeutique dont le type, la taille, l’étendue et le stade d’évolution de la tumeur.

Les principales options thérapeutiques sont la chirurgie, le traitement médicamenteux et la radiothérapie*Traitement médical qui utilise les radiations pour détruire les cellules cancéreuses et bloquer leur capacité à se multiplier..

Plusieurs interventions sont possibles pour opérer la tumeur en enlevant une partie de l’intestin. En chimiothérapie*Traitement médicamenteux qui agit contre les cellules cancéreuses., on utilise des anticancéreux, dits cytotoxiques. Ce traitement est habituellement systémique, c’est-à-dire que les principes actifs des médicaments détruisent les cellules cancéreuses – y compris celles qui auraient pu se propager hors du côlon ou du rectum – en circulant dans le sang. De plus, il est possible de la combiner avec une radiothérapie, technique qui fait appel à des rayons ou à des particules de haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses ; on parle alors de chimioradiothérapie.

Enfin, on a parfois recours au traitement ciblé, éventuellement associé à une chimiothérapie. Le patient se voit prescrire des molécules qui agissant spécifiquement contre les cellules cancéreuses en leur envoyant des signaux leur indiquant de cesser de croître ou de se diviser.

Évolution et complications possibles

Un cancer du côlon ou du rectum peut se propager au-delà de l’organe où il est apparu. On distingue plusieurs stades d’évolution, en fonction de la gravité du cancer. On parle également de cancer local, régional ou distant (lorsque des tumeurs secondaires, ou métastases, se sont formées ailleurs dans le corps).

Lorsque le cancer colorectal se propage, il peut atteindre les ganglions lymphatiques*Petites glandes impliquées dans les défenses immunitaires et présentes en divers endroits du corps. S’il y a un grand nombre de bactéries, de virus ou de cellules cancéreuses dans le corps, les ganglions peuvent devenir enflés. (d’abord les plus proches, puis les ganglions plus éloignés), les tissus de l’abdomen ou du bassin, le péritoine*Membrane lisse qui tapisse les viscères, la paroi abdominale et le petit bassin ; elle a pour fonction de maintenir les organes au sein de la cavité abdominale., le foie, les poumons, etc.

Prévention du cancer colorectal

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie : pratiquer régulièrement une activité physique, manger sainement, ne pas fumer et contrôler sa consommation d’alcool en sont les principales clés. Pour ce qui est de l’alimentation, il s’agit de privilégier un régime riche en fibres (p.ex. fruits, légumes et céréales complètes), tout en limitant sa consommation de viandes rouges et de graisses d’origine animale.

En contribuant à augmenter le volume des selles et en accélérant le passage des aliments dans le côlon (transit intestinal), les fibres assurent le bon fonctionnement du système digestif.

Quant aux bienfaits de l’activité physique en matière de prévention du cancer colorectal, ils sont indiscutables. Inversement, la sédentarité est associée à un risque accru de développer la maladie. Le cancer colorectal touche aussi plus fréquemment les personnes sujettes au surpoids (embonpoint ou obésité).

Enfin, on recommande des examens réguliers de dépistage du cancer de l’intestin à partir de 50 ans. Depuis le 1er juillet 2013, les caisses-maladie prennent en charge les coûts de ce dépistage pour les personnes âgées de 50 à 69 ans. Il se fait par test de sang dans les selles ou par examen visuel du côlon grâce à une sonde souple (coloscopie).

Quand contacter le médecin ?

En raison de la tendance du cancer du côlon à évoluer lentement à partir de lésions précancéreuses, on conseille aux personnes à risque moyen (c’est-à-dire la population générale asymptomatique âgée de moins de 50 ans) d’effectuer un examen de dépistage, et à celles qui présentent un risque élevé (p.ex. personnes avec des antécédents personnels ou familiaux) de se soumettre, en plus, à une surveillance médicale.

Les signes et symptômes suivants justifient un contrôle médical :

- diarrhée ou constipation inexpliquée et persistante, ou alternance des deux,

- crampes et flatulences abdominales persistantes,

- modifications de la couleur des selles en raison de la présence de sang,

- saignement du rectum et/ou douleurs au niveau du rectum ou de l’abdomen,

- apparition d’une masse dans la région de l’abdomen ou du rectum,

- sensation de n’avoir pas totalement évacué les selles après un passage aux toilettes,

- perte d’appétit et/ou de poids subite,

- blocage intestinal (occlusion).

La prise en charge à l’Hôpital de la Tour

La première étape en cas de suspicion de cancer du côlon est la suivante :

- un bilan clinique incluant un historique du patient ou anamnèse : récapitulatif des symptômes, des antécédents, des facteurs de risque, etc.,

- un examen physique : palpation de l’abdomen, éventuellement toucher rectal,

- une analyse de sang pour détecter une éventuelle hémorragie interne chronique au niveau du côlon ou du rectum,

- des tests fécaux peuvent également être réalisés.

La coloscopie*Examen visuel du côlon réalisé à l’aide d’une sonde qui permet de mettre en avant d’éventuelles lésions. est la technique de référence pour poser – ou éliminer - le diagnostic de cancer du côlon. Elle permet de visualiser l’intérieur de l’intestin en introduisant dans l’anus une sonde souple (endoscope) coiffée d’une mini-caméra. Des échantillons de tissus peuvent en même temps être prélevés pour analyse ; cette biopsie servira à déterminer la présence d’un cancer.

Au besoin, on effectuera des examens complémentaires d’imagerie médicale (p.ex. échographie*Technique d’imagerie médicale employant les ultrasons et qui permet de « visualiser » l’intérieur du corps., IRM*Technique d'imagerie médicale permettant d'obtenir des vues en deux ou en trois dimensions de l'intérieur du corps., tomodensitométrie*Technique d’imagerie médicale qui permet d’obtenir une reconstitution en 3D des différents organes du corps., tomographie*Technique d’imagerie médicale qui permet de reconstruire un objet à partir d’une série d’images. par émission de positrons).

Une prise en charge multidisciplinaire et hautement spécialisée

L’Hôpital de La Tour offre une prise en charge multidisciplinaire et hautement spécialisée du cancer colorectal grâce à un plateau technique complet et aux compétences nécessaires réunies sur son campus. Afin de garantir aux patient-e-s atteint-e-s de cette maladie, le meilleur traitement possible, un colloque multidisciplinaire, aussi appelé Tumor board, se tient chaque semaine et réunit des spécialistes de différentes disciplines. Celui-ci permet aux spécialistes de discuter les options thérapeutiques, de valider un protocole en confrontant les avis et de mettre ensuite en place le suivi optimal.

FAQ sur le cancer colorectal

Quels sont les signes avant-coureurs du cancer colorectal ?

Les signes avant-coureurs incluent des troubles du transit intestinal (diarrhée ou constipation persistante), la présence de sang dans les selles, des douleurs abdominales inexpliquées, une perte de poids inexpliquée et une fatigue chronique.

Le cancer colorectal est-il toujours accompagné de symptômes ?

Non, dans ses premiers stades, le cancer colorectal peut être totalement asymptomatique. C’est pourquoi le dépistage précoce est essentiel, surtout à partir de 50 ans.

Quels sont les facteurs de risque du cancer colorectal ?

Les principaux facteurs modifiables sont l’alimentation (consommation excessive de viandes rouges et transformées), le tabagisme, la sédentarité, l’obésité et une consommation excessive d’alcool. Une alimentation riche en fibres et une activité physique régulière peuvent réduire le risque.

Comment se déroule une coloscopie et est-elle douloureuse ?

La coloscopie consiste à insérer un endoscope muni d’une caméra dans le côlon pour examiner sa muqueuse. L’examen se fait sous sédation légère ou anesthésie, rendant la procédure indolore. Une préparation intestinale est nécessaire la veille pour nettoyer le côlon.

Le cancer colorectal est-il toujours héréditaire ?

Non. Si certains syndromes héréditaires comme le syndrome de Lynch ou la polypose adénomateuse familiale augmentent le risque, la majorité des cancers colorectaux sont sporadiques et liés à des facteurs environnementaux et au vieillissement.

Quelle est la différence entre un polype et un cancer colorectal ?

Un polype est une excroissance bénigne qui peut apparaître sur la paroi du côlon. Certains polypes adénomateux peuvent évoluer en cancer colorectal s’ils ne sont pas détectés et retirés à temps.

Quels sont les taux de survie du cancer colorectal ?

Le taux de survie dépend du stade au moment du diagnostic. Détecté à un stade précoce (stade I), le taux de survie à 5 ans dépasse 90 %. En revanche, en présence de métastases (stade IV), il est d’environ 15 %. D’où l’importance du dépistage et d’une prise en charge rapide.